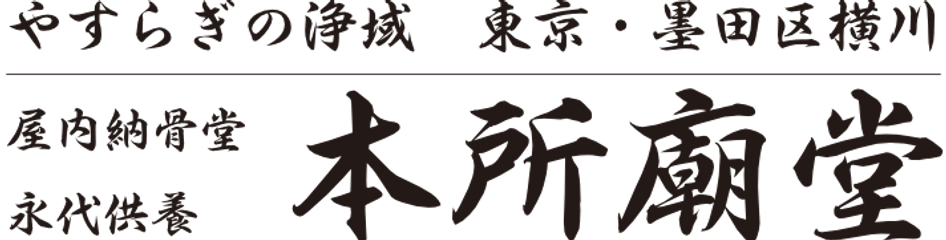

永代供養付き室内墓所「本所廟堂」

大正13年、墨田区に創建された正龍教会が主体となって運営する室内墓所です。

安心安全ありがたいを基本理念に活動しています。

この世はすべては仏さまと説かれている妙法蓮華経をよりどころにお題目「南無妙法蓮華経」をお唱えして

神仏に感謝、諸霊魂に供養、生きている私たちの祈願を行っています。

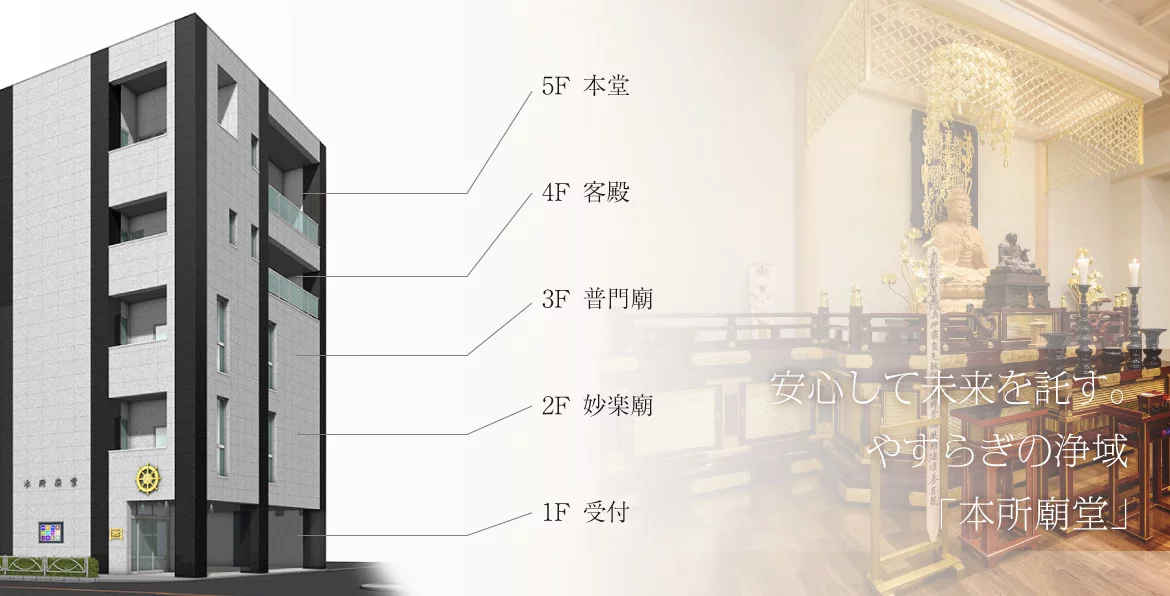

「本所廟堂」納骨供養

ご遺骨を骨壺または骨袋にて特別厨子に納め2階3階の納骨棚にご安置合祀でも骨袋にて納骨いたします。

納骨の霊位は本所廟堂大過去帳に記載されて永代に渡り供養されます。

法華経お題目を毎日お唱えしてご供養しています。

本所廟堂の特徴

独自の墓面作成

独自の墓面作成が可能です。墓面に故人様のお写真の掲載やおうちの家紋を入れられます。

その他

墓面も標準の黒以外にも、14色バックカラーをご用意しております。

葬儀/仏事

葬儀

葬儀供養について

本所廟堂の葬儀は亡くなられた故人様の肉体から霊魂が離れる際に迷わずに次の世に移り変わるように絶対成仏の功徳があるお題目と法華経をお唱えしてご供養いたします。

それは喪主様はじめご遺族ご友人お見送りをするすべての方が故人様の人柄や思い出を偲び、今生での別れの悲しみを分かち合いながらも、迷わずに心から冥福を祈っていただく為でもあります。

昨今では通夜葬儀、一日葬、荼毘所前、収骨後の本葬儀、即火葬(直葬)など見送り方も多様化しています。

本所廟堂は喪主様の思いに寄り添いながら肝心要のお題目法華経でご供養を行い最善最良のお見送りを共有させていただきます。

法号(戒名・お名前)について

葬儀には次の世に移り変わる霊魂に法華経に依る法号(戒名・お名前)を授与しています。

法号を付ける際に故人様の人柄や人生を行状に記していただきます。行状は故人様の人生を後世に繋げるためのものでもあります。過去帳と同じく大切に保管いたします。

喪主様の希望や状況と故人様の行状をもとに法号をお付けします。

法号の位や文字数、葬儀の行事方を葬儀報恩料の目安としています。

葬儀報恩料(例)

9文字大姉居士号 900,000円

(基本は通夜・葬儀・初七日・花入れ・火葬・収骨)

7文字大姉居士号 700,000円

(基本は通夜・葬儀・初七日・花入れ・火葬・収骨)

9文字信女信士号 500,000円

(基本は通夜・葬儀・初七日・花入れ・火葬・収骨)

7文字信女信士号 300,000円

(基本は一日葬・初七日・花入れ・火葬)

6文字信女信士号 200,000円

(基本は通夜・葬儀・初七日・花入れ・火葬・収骨)

4文字信女信士号 100,000円

(基本は一日葬又は収骨後の本葬儀)

俗名での炉前供養 50,000円

生活困窮者 無償

故人のため、自分のため、縁あるすべての方のため 高額な葬儀費用のことで良く坊主丸儲けと言われていますが葬儀報恩料やその他の志納料はお坊さんの懐に入るわけではありません。 本所廟堂を永く護持するための護持費、日々の運営費に奉納されます。 葬儀報恩料やその他の志納料は故人様の魂や生きた証のご遺骨を永く護る本所廟堂を護持するためのものですので、ご志納によって位や葬儀の行事方に差がありますが、それぞれ変わりなく絶対成仏のお題目法華経に依りますので故人様は必ず迷わず次の世に移り変わりますので、どの位文字数でもご安心ください。

通夜

故人の霊を弔い、葬儀・告別式に先立って行われる儀式です。 かつては文字通り夜を通して行われ、故人の霊魂がさまよわないよう灯明や線香を絶やさず見守る意味合いがありました。

現代では、1~3時間程度の半通夜が一般的です。遺族や親族、故人と親しかった友人・知人が集まり、僧侶の読経や参列者の焼香を通じて故人の冥福を祈ります。

通夜は、故人との別れを惜しみ、思い出を語り合う場であるとともに、遺族が弔問客をもてなし、故人の生前の厚意に感謝する意味合いも持ちます。

葬儀

葬儀(そうぎ)とは、故人の霊魂を弔い、社会的な別れを告げるための儀式です。 故人の死後、通夜を経て行われ、故人をこの世からあの世へと送り出すための重要な儀式と位置づけられています。

主な内容は、僧侶による読経、弔辞、弔電の奉読、参列者による焼香などです。故人の冥福を祈るとともに、遺族や親族、友人・知人が集まり、故人の生前の功績や人となりを偲び、悲しみを分かち合う場となります。

葬儀後、出棺までのお花入れや故人をかこんでのお別れの時間を告別式といいます。

一日葬

通夜を行わず、告別式・火葬などを一日で済ませる葬儀形式です。

従来の二日間の葬儀(通夜・葬儀告別式)を簡略化したもので、高齢化や核家族化、日程など、様々な理由から近年増加しています。

午前中に葬儀告別式を行い、その後火葬へという流れが一般的です。

荼毘所供養(炉前供養)

故人のご遺体を火葬場(荼毘所)へ送り出す直前に行われる、最後の宗教的な儀式です。

葬儀・告別式を終え、出棺の準備が整った後、火葬炉の前で行われることが一般的です。僧侶による読経や、参列者による最後の焼香などが行われ、故人の冥福を改めて祈ります。

この供養は、故人の肉体とのお別れの時を前に、感謝の気持ちを捧げ、安らかに旅立てるよう願う、非常に大切な意味を持つ儀式と言えます。短い時間ではありますが、故人を偲び、心静かに手を合わせる最後の機会となります。

本葬儀

一般的に、密葬(家族葬など近親者のみで行う葬儀)火葬収骨を終えて後日に葬儀を行い、あらためて故人を偲び冥福を祈り、故人をこの世からあの世へ送り出す儀式です。

即火葬(直葬)

故人の臨終後、比較的速やかに火葬を行うことを指します。

これは、故人の遺体を長く安置せず、速やかに弔うことで、故人が新たな生へと旅立つことを促すという考え方に基づいています。

ただし、具体的な時間制限や、死後直ちにという厳密な意味ではなく、通夜や葬儀の前段階として火葬を済ませる「直葬(ちょくそう)」も含まれる場合があります。

現代の日本では一般的な葬送の形の一つですが、宗派や地域の慣習、遺族の意向によって異なります。

初七日

故人が亡くなった日を1日目として数え、7日目に行われる仏教の法要です。

仏教では、人が亡くなってから四十九日までの間、7日ごとに閻魔大王による裁きを受け、故人の来世が決まるとされています。初七日はその最初の審判の日であり、故人が無事に良い道へ進めるよう、遺族や親族が集まり供養を行うことでよい行いの功徳を故人のために閻魔大王に届けます。

近年では、遠方からの参列者の負担などを考慮し、葬儀・告別式と同日に初七日法要を繰り上げて行う繰り上げ初七日や、火葬前に初七日を行う繰り込み初七日も増えています。

四十九日忌

故人が亡くなった日を含めて49日目に行われる仏教において最も重要な忌日法要の一つです。

仏教の教えでは、人は亡くなってから次の生を受けるまでの間、7日ごとに7回、計49日間かけて閻魔大王の裁きを受けるとされ、この日があの世へ旅立つ日、忌明け(きあけ)とされます。遺族はこの期間、故人の冥福を祈り、供養に努めます。

四十九日には、僧侶による読経、参列者による焼香、納骨などが行われ、故人の霊魂があの世で安らかに過ごせるよう祈ります。また、遺族にとっては喪に服す期間の終わりであり、日常生活に戻るための区切りとなる大切な儀式です。

供養

本所廟堂納骨供養

故人様の生きた証であるご遺骨を骨壺骨袋の状態で特別厨子に納め、納骨堂の供養棚に安置し、お題目法華経を毎朝毎夕聴いていただき故人の霊魂が安らかであることを祈ります。

単に納骨するだけでなく、お題目法華経をお聴かせすることは、故人にとって最大限に丁寧なご供養になります。

納骨の時期は四十九日忌や百カ日忌、一周忌や年回忌など、節目の法要に合わせて行われることが多いです。

葬儀供養

故人の霊魂を弔い、冥福を祈るために行われる一連の儀式や行為を指します。

葬儀式自体が最も重要な供養の場であり、僧侶による読経、参列者の焼香、供物や供花の奉納などが行われます。

その目的は、故人の魂があの世で安らかに過ごせるように祈ること、そして残された遺族が故人の死を受け止め、悲しみを乗り越えるための心の整理の場とすることにあります。

お釈迦様の最大の教えであるお題目法華経を皆で読み、故人に聴いていただくことが、葬儀供養の本質と言えるでしょう。

永代供養

先祖父母家族のお墓をできることなら永く守って承継していきたいという気持ちは誰にでもあると思います。

しかし、昨今における核家族化や代々の土地から離れ、維持や管理が難しい遺族に代わり、お寺が故人を永代に供養します。

承継者がいない方や、お墓の管理に不安がある方にとって、経済的・精神的な負担を軽減できる選択肢として近年注目されています。

先祖供養

私たちが生きているのは両親とご先祖様がいるからです。

その繋がりを毎日24時間365日忘れずに生きることは難しいでしょう。

もしかしたら長い間忘れてしまっている人もいるかもしれません。

悲しいですが、ご先祖様を近くに感じる機会がなく、核家族化が進んだ昨今では仕方のないこととも思います。

ご先祖様を供養することによって、供養を施す私たちも、供養を受け取るご先祖様も共に幸せになることができます。

法事(年回忌)

故人の冥福を祈り、追善供養のために行われる法要です。

一般的には、故人の命日や定められた年忌(初七日、四十九日、一周忌、三回忌など)に合わせて行われます。

僧侶による読経や法話、参列者による焼香などが主な内容です。

故人を偲び、遺族や親族が集まることで、故人の供養とともに、故人との繋がりや思い出を共有し絆を深める機会になります。

水子供養

この世に生を受けることができなかった赤ちゃんの冥福を祈る供養のことです。

生まれる前に亡くなった命は「水子」と呼ばれます。水子のためにお題目法華経を供養することで水子は安心をして、つぎの世で安らかに過ごせることができます。

水子供養は、亡くなった赤ちゃんのためだけでなく、悲しみを抱えるママとパパ、家族のケアとしても重要な意味を持ちます。供養を通して、失われた命と向き合い、悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための心の区切りとするのです。

ペット供養

家族の一員として共に過ごしたペットへの感謝の気持ちと安らかであることを願って人間と同様に弔い冥福を祈ります。

法華経には人間以外の動物も成仏できると説かれています。

人形供養

人形は長年大切にしてきた人形やぬいぐるみを対し単にゴミとして処分するのではなく、魂が宿ると考えられてきた人形たちに、感謝と別れを告げ、安らかに眠ってもらうことを願って行われます。

お経を読み、お焚き上げをしたりする形式が一般的です。

持ち主の思い出や愛着が詰まった人形たちを丁寧に扱い、感謝の気持ちと共に手放すことで、持ち主自身の心の整理にも繋がります。

施餓鬼供養

仏教における供養の一つで、飢えや渇きに苦しむ餓鬼道に堕ちた霊や、供養を受けられない無縁仏などに対し、食べ物や飲み物を施し、その苦しみから救い出すことを目的とした法会です。

その由来は、お釈迦様の弟子である阿難が餓鬼に寿命を予告された際、お釈迦様の教えに従い、陀羅尼を唱えながら施しを行ったところ、餓鬼が救われたという説話に基づくとされています。

日本では、お盆の時期に先祖供養と合わせて行われることが多く、精霊棚に食べ物を供えたり、お寺で法要が営まれたりします。施餓鬼供養は、亡くなった方々への慈悲の心を表すとともに、自身の徳を積む行いとしても大切にされています。

土地清め供養

土地に対して行われる供養や儀式です。 その目的は、土地に溜まったとされる負のエネルギーや過去の出来事による影響を浄化し、清らかな状態に戻すこと、土地の神様や自然への感謝を捧げること、そして今後の安寧や繁栄を祈願することなどが挙げられます。

お経を読み、お供え物をし、塩や酒を撒くなどの儀式が行われます。建物を建てる前に行われる地鎮祭も、広義には土地清め供養の一種と言えるでしょう。

家屋清め供養

住居や建物に対して行われる供養や儀式です。 その主な目的は、家の中に溜まったとされる良くない気や過去の住人の影響などを浄化し、住む人が安心して快適に暮らせるようにすること、そして家を守る神様やご先祖様への感謝を捧げることです。

お経をあげ、塩や酒、米などを家の四隅や中心に撒き、お供え物をするなどの儀式が行われます。新築時や中古物件への入居前、あるいは事故や不幸があった後などに行われることがあります。

家屋清め供養は、物理的な清掃だけでなく、精神的な安心感を得て、新たな生活を気持ちよく始めるための大切な儀式と言えるでしょう。

年回忌法要

故人の冥福を祈り、定められた年に行われる仏教の追善供養の儀式です。 亡くなった翌年の一周忌を最初とし、その後、**三回忌、七回忌、十三回忌…**と、年数を重ねて行われます。

主な目的は、故人を偲び、その霊を慰めるとともに、遺族や親族が集まり、故人との思い出を語り合い、絆を深めることです。また、仏教の教えに触れ、自身の生き方を見つめ直す機会ともされます。

僧侶による読経や参列者の焼香などが行われます。三十三回忌や五十回忌をもって「弔い上げ」とし、年忌法要を終えることが多いですが、地域や宗派、家の考え方によって異なります。

改葬供養

現在埋葬されているご遺骨を別の納骨施設に移す際に行われる供養のことです。 お墓の引越しとも言えます。

改葬には、墓じまい(現在のお墓の撤去・整理)と、新しい納骨先への納骨という二つの側面があり、それぞれの段階で供養が行われることがあります。具体的には、**閉眼供養(魂抜き)**として、現在のお墓に宿る故人の魂を抜き取る儀式や読経が行われ、遺骨を取り出した後に行われることが多いです。

そして、新しい納骨先へご遺骨を納める際には、**開眼供養(魂入れ)**として、新たな納骨施設に故人の魂を迎え入れる儀式や法要が営まれます。これらの供養は、故人の冥福を祈り、遺族の心の区切りをつける大切な意味を持ちます。

祈祷

年間祈願

一年を通して、人々の様々な願いが成就するよう、寺院が継続的に祈りを捧げることです。

多くの場合、年初に祈願を受け付け、家内安全、健康長寿、商売繁盛、学業成就、交通安全など、個人の願い事に合わせて仏様や神様にご祈念します。

年間を通して祈願することで、日々の生活における安心感や心の支えを得ることが期待されます。

また、定期的に寺院に参拝し、仏様とのご縁を深める良い機会ともなります。

鬼子母神祈願

鬼子母神(きしもじん)は、元来は子供を奪う鬼女でしたが、釈迦の教えによって改心し、安産・子育ての守護神となりました。鬼子母神祈願は、主に子供の無事な成長、安産、子授けなどを願って行われます。

鬼子母神を祀る寺院では、特別な祈祷会が執り行われ、僧侶による読経や特別な儀式が行われます。

参拝者は、お札やお守りを授与されたり、直接祈祷を受けたりします。

特に子供を持つ親や、これから親になる夫婦にとって、鬼子母神は心の拠り所であり、その温かい眼差しと慈悲の力によって、子供たちの健やかな成長が祈られます。

大黒天祈願

大黒天(だいこくてん)は、福徳の神として広く信仰されています。

元々はインドの神様でしたが、日本においては大国主命(おおくにぬしのみこと)と習合し、五穀豊穣、商売繁盛、開運招福の神として親しまれています。

大黒天祈願は、これらのご利益を願って行われます。寺院によっては、特別な祈祷会が催され、大黒天像の前で読経や特別な儀式が行われます。

参拝者は、お供え物をしたり、お札やお守りを授与されたりします。

特に商売に携わる人々や、家運隆盛を願う人々にとって、大黒天は厚い信仰を集めており、その満面の笑顔と大きな袋は、福徳円満の象徴とされています。

守護神祈願

特定の仏様や天部(仏教における神々)に、災厄から身を守り、安全や平穏な生活を送れるよう祈る法要です。

寺院によっては、それぞれの寺に縁のある守護神や、特定の願い事にご利益があるとされる神様に対して特別な祈祷会が行われます。

例えば、不動明王は強力な力で悪を退け、災難から身を守るとされ、熱心な信仰を集めています。

また、四天王や十二神将なども、仏法を守護する神々として知られ、それぞれの役割に応じて人々の安全を守護するとされています。

参拝者は、これらの守護神に対して読経や特別な儀式を通じて祈りを捧げ、お札やお守りを授与されることで、

日々の生活における安心と祝福を願います。

その他の祈祷

健康・家内安全・交通安全・運動祈願・商売繫盛・厄除・方位除け・縁結び・縁切り・子宝祈願・安産祈願・お宮参り・七五三詣り・発育円満・学徳増進・合格祈願・就職祈願・地鎮祭・お礼参り

法号(戒名)

生前授与

自身がご存命のうちに、仏弟子としての名前である法号を菩提寺などから授与していただくことです。

これは、自らの死を意識し、仏教に帰依する意思を示す行為であり、残された家族の負担軽減や、自身の終活の一環として行われることがあります。生前に法号をいただくことで、より主体的に自身の死後について考え、準備することができます。

法号を授与される際には、菩提寺の住職との面談や、仏教儀式への参加などが必要となる場合があります。生前戒名とも呼ばれますが、法号は宗派によって呼び方が異なります。

追善授与

故人が生前に法号を授与されていなかった場合に、その霊を弔い、冥福を祈るために、死後に菩提寺などから法号を授与してもらうことです。

亡くなった方の魂があの世で安らかに過ごせるように、仏弟子としての名前を贈ることで、仏様の導きを願う意味合いがあります。葬儀や年忌法要などの際に、僧侶によって法号が授与されることが一般的です。

追善供養の一環として行われ、遺族が故人のためにできる大切な供養の一つと考えられています。法号は、故人の生前の人となりや、仏教への帰依の度合いなどを考慮して選ばれることが多いです。